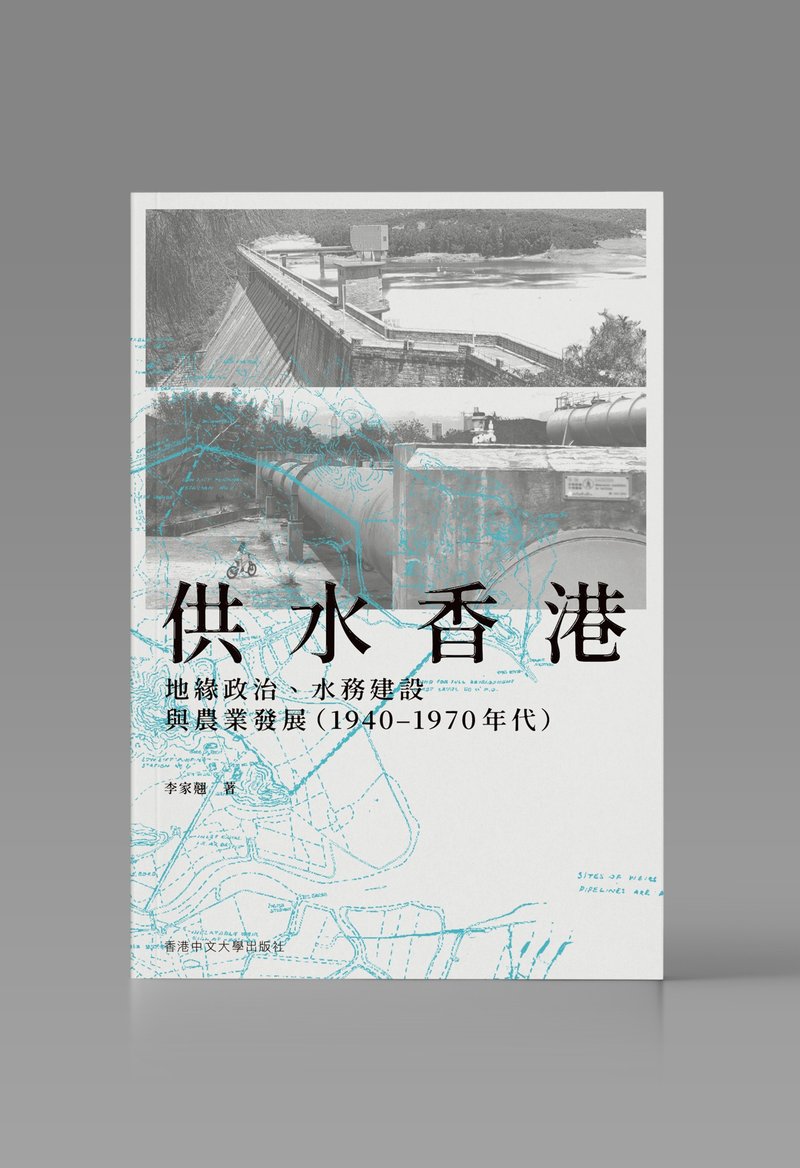

二戰後香港的供水建設,是在波譎雲詭的冷戰地緣政治環境下完成的。至1970年代末,多項本地大型供水項目相繼竣工,水塘和集水區已佔去香港土地面積近四成。香港水資源不足但土地有限,水務項目在主要農區開展,因此供水系統建設必會損及農業利益。

港府本已推展政策,改善新界農民生計,收穩定農業社會之效。及後,大量內地移民抵港,當中不少人選擇在新界從事農耕,港府更希望藉著發展農業吸收勞動力。為對冲接受中方供水、應對地緣政治處境而開展的本地供水項目,與同為化解政治壓力而推行的農業政策,兩者在水土資源的利用上產生衝突。港府如何以有限的水土資源,兼顧供水和農業,魚與熊掌兼得?

全名:供水香港:地緣政治、水務建設與農業發展 (1940–1970 年代)

作者:李家翹 著

ISBN:978-988-237-375-4

裝幀:平裝

語言:繁體中文

頁數:296

尺寸:229 x 152 mm

**作者簡介**

**李家翹**

政治學博士,政治地理學者,香港中文大學政務與政策科學學院(前政治與行政學系)講師,任教本科及碩士課程。曾多年擔任該系本科委員會主席,專責本科課程及學生事務。獲2013年度香港中文大學社會科學院模範教學獎。歷年來多次為中國內地省市幹部赴港培訓班授課,講授香港社區治理專題。

學術文章發表於International Journal of Urban and Regional Research、Political Geography、《思與言》、《現代化研究》等刊物。評論文章散見於《明報》、《信報》、《端傳媒》等,傳媒訪問及專訪則見Foreign Policy、South China Morning Post、《明報》、《天下雜誌》、香港電台《鏗鏘集》、鳳凰衛視《皇牌大放送》等。

**推薦語**

社會科學書籍的讀者多數不會甘心於只看見事情的表面,而希望能夠看透現象,找出深一層次的意義。李家翹寫《供水香港》,正是從一個我們熟悉的題目——香港地少人多,難以為不斷增加的人口提供食水——講出一個很多人都不認識的故事。

—**呂大樂**,香港教育大學客席研究講座教授

本書以非常翔實的資料,圖文並茂地論述了戰後香港面對供水問題時,政府在冷戰的大格局下,如何謹慎地考慮不同方案、配合農業發展和土地使用、治理新界和處理與新界鄉紳地主的關係等,是不可多得的全面之作。

—**馬嶽**,香港中文大學政務與政策科學學院副教授

港英政府曾大力營建本地的供水系統,但後來卻還是依賴了東江水供應,當中有何因由和轉折,本書嘗試為此提出解答。讀畢本書,大家會明白政治理論其實不一定抽象,它可以源於日常生活中的思考。

—**蔡子強**,香港中文大學政務與政策科學學院高級講師

商品介紹

商品資訊

運費與其他資訊

- 商品運費

- 付款方式

-

- 信用卡安全加密付款

- 轉帳付款

- 7-11 ibon 代碼繳費

- 全家 FamiPort 代碼繳費

- Alipay 支付寶

- AlipayHK 支付寶香港

- 悠遊付

- AFTEE先享後付(支援超商網銀電子錢包)

- 退款換貨須知

- 點我了解設計館的退款換貨須知

- 問題回報

- 我要檢舉此商品